Nach zwei Jahren Pandemie-Hybrid-Format kehrte das diesjährige Reeperbahn Festival wieder in der gewohnten Form zurück – und zwar ohne all die unangenehmen Einschränkungen, die insbesondere die Ausgabe im letzten Jahr zu einem eher zweifelhaften Vergnügen hatten werden lassen müssen. Gleich mehrere positive Entwicklungen waren dabei zu beobachten: Der Frauenanteil auf den Bühnen des Festivals lag erstmals über 50 % - und das ist selbst für das Reeperbahn Festival, das ja – auch wegen der Bemühungen des Keychange-Programmes – immer schon ein offenes Ohr für die subjektiv sowieso angenehmer klingende Hälfte der Menschheit gehabt hat, bemerkenswert. Auch wenn es bemerkenswert ist, das so etwas überhaupt noch als bemerkenswert bezeichnet werden muss. Dann gab es wieder einen erfreulich hohen Anteil an internationalen Acts zu bestaunen. So bildete die US-Delegation in diesem Jahr den Länder-Schwerpunkt-Partner und neben diversen europäischen Showcase-Veranstaltungen öffnete auch das Canada-House wieder für zwei Tage seine Tore im Uwe-Club. Schmerzlich vermisst wurde hingegen das Aussie-Barbeque – aber offensichtlich war Australien noch nicht so weit, die Reeperbahn-Tradition wieder aufleben zu lassen. Ein weiterer Post-Pandemie-Pluspunkt war der Umstand, dass wieder mehr Bands als Einzelkünstler das Festival beehrten – und es somit auch wieder mehr Rock-Acts als in den letzten beiden Jahren zu entdecken gab. Die traditionellen Wettbewerbs-Veranstaltungen gingen wieder in Sachen Nachwuchsförderung in Stellung: Der Anchor-Award für den besten Live Act ging an das Nordenglische Power-Pop-Trio Cassia, die VIA-Awards an Indie-Künstler wie Sophia Kennedy, Nashi44 oder Messer und der HELGA! Festival Award und der IMJA International Music Journalism Award sorgten für Ehrerbietung innerhalb der Branche.

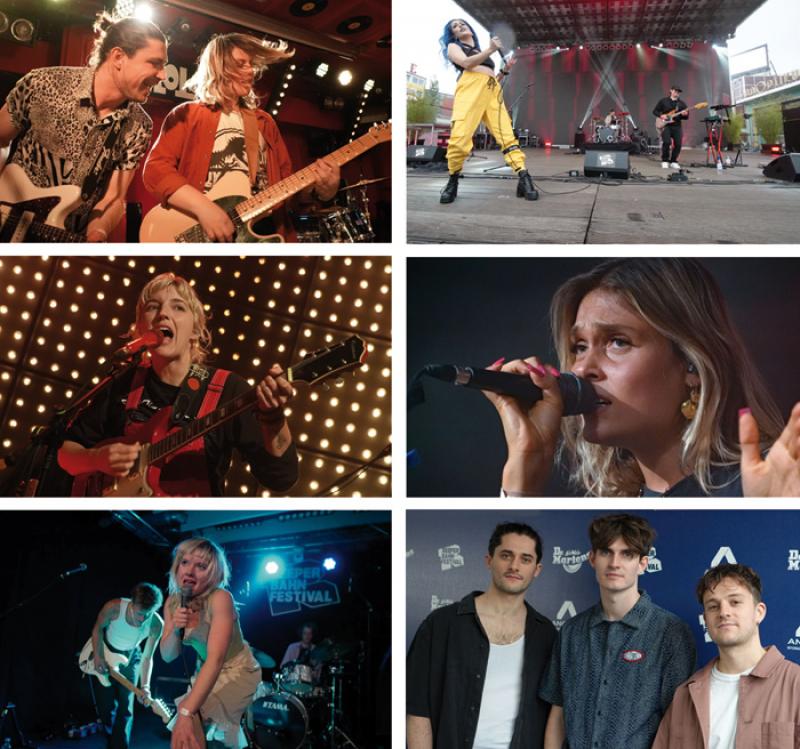

Oben: Alex Lahey / FeaturetteMitte: Caroline Rose / Anais

Unten: Public Display of Affection / Cassia

Überhaupt lag der Fokus in diesem Jahr angenehm auf den Indie- und Nachwuchskünstlern. Die großen Namen verteilten sich auf diverse Schwerpunkte - Loyle Carner, Ellie Goulding, Jan Delay und Udo Lindenberg etwa spielten bei der Eröffnungsshow während Kraftclub, Casper und Bill Kaulitz mit einem Guerillia-Konzert vor 10000 zusätzlich zum regulären Publikum herbeigerufenen Fans mitten auf der Reeperbahn den ganzen Straßenverkehr lahmlegten - und die Konzerte in der Elbphilharmonie gehörten auch wieder zum Angebot. Da es zudem in den Clubs keine Einlassbeschränkungen (und keine Vorfahrt für Delegates) mehr gab, konnten die meisten Fans dann auch die gewünschten Shows in Augenschein nehmen (im letzten Jahr ist das ja noch ein echtes Problem gewesen). Und warum auch immer war das Programm für die Musikfreunde in diesem Jahr sowieso das attraktivste seit Jahren, so dass das eigentliche Kernthema des Festivals – das Entdecken von Acts, die man vielleicht unter anderem Umständen niemals zu Gesicht bekommen hätte – wieder mit Gusto betrieben werden konnte.

Bei 400 Konzerten in 4 Tagen war es natürlich nicht ganz einfach, sich ein passendes Programm zusammenzustellen, das dann auch mit dem gewohnten „Club-Hopping“ bewältigt werden konnte. Mut zur Lücke war hier also angesagt – dann aber ging die Sache doch recht flüssig von statten, da seitens der Festivalleitung darauf geachtet worden war, dass nicht alle Shows jeweils zur selben Zeit stattfanden und auch das Angebot bis weit nach Mitternacht wieder auf dem Plan stand. Allerdings war die Festival-App dabei keine große Hilfe. Diese war in diesem Jahr noch ein Mal unübersichtlicher und schwerer zu handhaben und wurde auch nicht richtig aktualisiert.

Sei es drum: So gab es – neben der allgemeinen positiven Entwicklungen – dann auch wieder jede Menge echter Highlights zu entdecken, von denen an dieser Stelle nur mal ein paar exemplarisch hervorgehoben werden sollen. So begeisterten Jesper Munk und Madeleine Rose mit ihrem gemeinsamen neuen Bandprojekt Public Display Of Affection am Mittwoch als sicherlich energiegeladenster, hyperaktiver Live Act am ersten Tag mit einem sehr schlüssigen Mix aus Post-Punk, Kaputnik-Blues und basslastigem Indie-Rock – und Ausdruckstanz in Reinkultur. Und im Molotow zeigten – hintereinander weg - die britischen Bands Honeyglaze, The Goa Express, The Mysterines und das auch im Anchor Wettbewerb nominierte Damen-Quartett Lime Garden, wo im UK zur Zeit der Hase in Sachen Rockmusik langläuft. Ohne Zweifel dürfte man den einen oder anderen Act aus dieser Riege zum letzten Mal in einem solch intimen Rahmen gesehen haben.

Am zweiten Festivaltag kam das Live-Highlight aus einer ganz anderen – und eher unerwarteten - Richtung. Es war das nämlich der Auftritt von Anaïs im Häkken Club, der Erwartungshaltungen aller Art zu Fall brachte. Die junge Dame mit den Belgisch/Deutschen Wurzeln steht eigentlich noch am Anfang ihrer Karriere und hat soeben erst ihre Debüt-EP „44“ mit einer Sammlung brillanter, organisch aufbereiteter R’n’B-Pop-Songs veröffentlicht – aber als Live-Act hat sie bereits mächtig aufgedreht und als Support-Act für die Giant Rooks oder Nina Chuba offensichtlich tüchtig Erfahrungen gesammelt. Jedenfalls überzeugte Anaïs im Zusammenspiel mit ihren Musikern durch eine ungemein souveräne Bühnenpräsenz und verstand es, das Publikum um den kleinen Finger zu wickeln, als mache sie das bereits seit Jahrzehnten. Dass sie dabei auf ein inzwischen recht umfangreiches Reservoir an ausgezeichneten, selbst geschriebenen Hammer-Songs verfügt, lässt vermuten, dass da noch einiges aus dieser Ecke zu erwarten ist.

Der Festival-Freitag stand – wie schon im letzten Jahr – ganz im Zeichen der Schweiz, denn die Delegation aus dem Alpenstaat hatte erneut die Spielbude XL (die größte Spielstätte in diesem Jahr) mit Beschlag gelegt. Den Überraschungssieg in Sachen Live-Show fuhr an diesem Tag jedoch die US-Amerikanerin Caroline Rose mit ihrer Band im Mojo-Club ein. Nachdem technische Probleme mit der Programmierung eines Synthesizers (das neue Standard-Problem der Bühnentechnik) in den Griff bekommen werden konnten, zauberte Caroline so ziemlich jede denkbare, stadientaugliche Rockstar-Geste aus dem Overall und begeisterte im Zusammenspiel mit ihrer Band mit einer Rock-Show, die man seit den Big-Hair-Zeiten der 80er so auch schon lange nicht mehr gesehen hatte. Dazu gehörte, dass sie sich am Bühnenrand mit dem Publikum amüsierte, sich etwa eine Flasche Bier über den Kopf goss, am Boden herumwälzte mit ihrer Gitarristin Zungenküsste oder von irgendwelchen Podesten herunter sprang – während ihr Drummer, die Sache mit einer Mischung aus Muppet-Show- und Jon-Bonham-Emulation ständig befeuerte. Und das alles, obwohl ihre letzte Scheibe „Superstar“ doch eigentlich ein Pop-Album ist. Ein weiteres Highlight setzte die Australierin Alex Lahey mit ihrer Band bei der letzten Show ihrer gerade laufenden Tournee im Molotow-Club. „Das Molotow ist verdammt noch mal der beste Club der Welt“, erklärte Alex. Dem ist nicht viel hinzuzufügen.

Am abschließenden Samstag holte die Wetter-Realität das bis dahin Sonnenschein-verwöhnte Festival mit einem kontinuierlichen Niesel-Regen ein. Schade eigentlich, da einige Highlights auf der Open-Air-Bühne Spielbude XL zu entdecken waren. Etwa das für die Shows auf dem Festival um einen zusätzlichen Musiker ergänzte, kanadische E-Pop Duo Featurette. Insbesondere die enigmatische Frontfrau Lexie Jay scheint dabei zu jener Spezies von Musikerinnen zu gehören, die auf der Bühne geboren wurden und ohne diese offensichtlich nicht leben können. Unglaublich, was da in Sachen Rockstar-Gesten, Publikums-Motivation und Power-Entertainment abging. Da konnte die gleich darauf-folgende kanadische Artpop-Power-Balladen-Spezialistin Poesie performerisch nicht ganz mithalten – auch wenn sie sich bei einem theatralischen Sprung vom Drum-Podest den Fuß umknickte und – nach der mit zusammengebissenen Zähnen absolvierten Show - mit Verdacht auf eine Fraktur ins Krankenhaus gefahren werden musste. Ein weiteres faszinierendes Beispiel dafür, was auf der Bühne noch alles möglich ist, ohne sich teure Produktionstechniken leisten zu müssen, demonstrierten im Molotow die irische Poetin Sinead O`Brian und ihre beiden Musiker, indem sie Sinead’s unglaublich elaborierte Spoken-Word-Tiraden mit jeder Menge manischer Energie im puren Rockmodus inszenierten. Dabei kommt das Trio ohne Bassisten aus – allerdings verfügt Gitarrist Julian Hanson über zwei Effekt-Boards von der Größe mittlerer Postleitzahlengebiete, die mehr als genug Bass- und Groove-Sounds enthalten, um eine druckvolle, psychedelische Rock-Basis bereitstellen zu können. „Ach das macht der nur wegen der ganzen blinkenden Lämpchen, um damit angeben zu können“, meinte der Tourmanager schmunzelnd zu diesem Thema. Die so ziemlich letzte Show des Festivals spielten derweil die Reeperbahn-Festival-Veteranen Donna Blue im Uwe Club. Kurz gesagt: Nach dem Genuss dieses von (früher eher selten anzutreffenden) Improvisationen und Jam-Partien geprägten Konzertes, verstand man wesentlich besser, was Danique van Kesteren und Bart Van Dalen mit ihrer Debüt-LP „Dark Roses“ eigentlich angestrebt haben. Auf jeden Fall war das ein würdiger Abschluss eines ereignisreichen Reeperbahn-Festivals.

Im nächsten Jahr geht es dann vom 20.09. - 23.09. wieder auf die Reeperbahn.

https://www.youtube.com/watch?v=ghEZ4CcKXyM

https://www.reeperbahnfestival.com/