Die meisten Künstler haben einen Markenkern, wie man in unseren restlos ökonomisierten Zeiten sagen könnte. So fällt es Kunstfreunden nicht schwer, einen Baselitz oder Richter, einen Immendorff oder Lüpertz zu erkennen. Bei Sigmar Polke ist das schon schwieriger. Kaum ein Künstler hat sich so vieler Medien bedient wie er. Und wohl keiner hat das Sich-Nicht-Festlegen-Wollen so zum Prinzip erhoben wie das 2010 gestorbene Kunst-Chamäleon.

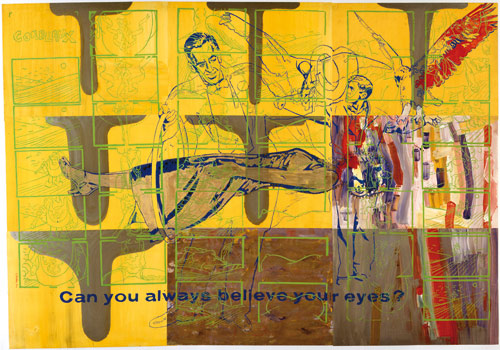

Can you always believe your eyes?, 1976, Gouache, Lack- und Acrylfarben, Tabak, Zinksulfid und Cadmiumoxid auf Papier auf Leinwand, 207 x 295 cm, Sammlung Liebelt, Hamburg © The Estate of Sigmar Polke / VG Bild-Kunst Bonn, 2015Abb. unten: Hochsitz, 1984, Synthetische Polymerfarben und trockenes Pigment auf Stoff, 300 x 224,8 cm, The Museum of Modern Art, New York. Teilweise und versprochene Schenkung von Jo Carole und Ronald S. Lauder © The Estate of Sigmar Polke / VG Bild-Kunst Bonn, 2015

Jetzt gibt es erstmalig Polke total zu sehen. Die bislang umfangreichste Retrospektive, die alle Werkphasen und die diversen Techniken des rastlosen Suchers und (Er-)Finders zeigt, will - nach New York, wo sie konzipiert worden ist und London - nun im Kölner Museum Ludwig bewältigt werden. In der Domstadt, wo der 1941 in Niederschlesien geborene Künstler seit 1978 gelebt hat, legen über 250 Exponate - Malerei, Grafik, Zeichnungen, Objekte, Fotos, Filme und Skizzenbücher, vieles davon erstmalig in Deutschland zu sehen - mannigfaltige Fährten zum Verständnis des schwer Fassbaren. Eine Kraftanstrengung, aber eine, die auch mächtig Spaß macht.

Sigmar Polke ging als Protagonist des so genannten Kapitalistischen Realismus, der sowohl Pop-Art als auch Informel kritisierte, aus den Startlöchern. Schnell trugen ihm Bilder wie der "Wurstesser", der sich lächelnd anschickt, eine Kette mit 61 Knackern zu verdrücken oder seine gemalten "Bohnen" auf gemustertem Stoff den Titel eines Spaßmachers oder seriöser eines Neo-Dadaisten ein. Dabei zeigte sich schon hier, dass Polke Zeitgeschichte stets kritisch reflektierte. Wirtschaftswunder und Kleinbürgertum waren frühe Opfer seiner Ironisierungen.

Die Vorliebe des Künstlers für Punkte ist ein Verweis auf die Siebdrucke von Warhol oder Lichtenstein. Polkes Punkte waren indes gemalt. Er tupfte sie auf kopierte Pressefotos oder auf Dekostoffe. Was nicht bedeutet, dass er das hohe Lied auf den Künstlergenius singen wollte - ganz im Gegenteil. "Höhere Wesen befehlen" etwa, eine Bildecke schwarz zu malen - womit auch schon der gesamte Bildinhalt erzählt ist. Ja, die Kunstgeschichte hatte es im provozierenden und persiflierenden Werk von Polke nicht leicht. Im Bild "Konstruktivistisch" lässt sich unschwer ein Hakenkreuz erkennen, während in "Moderne Kunst" die Abstraktion mit belanglosen Bildelementen parodistisch abgefertigt wird.

Die Kölner Monumentalschau verdeutlicht, dass Polkes Weg nicht eben geradlinig verlief. Er wollte sich partout nicht vereinnahmen lassen. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden persifliert, "1 + 1 = 3", und er lässt Kartoffeln kreisen. In Videos konfrontiert er gefilmte Fernsehbeiträge wie eine Karnevalssitzung mit dem Nationalsozialismus. Außerdem setzte er Pilze ins Bild. Deren bewusstseinserweiternde Wirkung soll der Künstler übrigens nicht verschmäht haben.

Einen guten Ruf erwarb sich der Biennalen- und Documenta-Teilnehmer auch als Alchemist. Sein Anliegen war es nicht, Kunst zu Gold zu machen (obwohl ihm dies in Bezug auf den Wert seiner Werke durchaus gelungen ist). Polke ging es um die Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten und so streute er Pigmente auf die immer größer werdenden Malgründe - ohne Rücksicht auf Verluste. Sein "Goldklumpen" ruht auf einem mit der giftigen Farbe Schweinfurter Grün gemalten Untergrund. Ein Werk aus der "Hochsitz"-Reihe hat Polke mit fotochemischer Flüssigkeit übergossen, so dass es aufgrund der Lichteinwirkung immer weiter abdunkelt. Der Betrachter muss schon genau hinsehen, um dieses Symbol der Überwachung zu erkennen. Auch das ein politisches Statement.

Der Künstler, der sich als "Pulverisierter Polke im Glasröhrchen" auch selber zum Motiv erklärt, schickt sein Publikum auf eine wilde Achterbahnfahrt. Am Ende seines Schaffens stehen Werke wie "Season's Hottest Trend", für das Polke verschiedene, unbemalte Stoffe auf einen zum Teil sichtbaren Rahmen gespannt hat. "Der Illusionist" ist dagegen eine surreal anmutende Bühnenszene, die durch das Auftragen von Strukturgel den Eindruck von Räumlichkeit erzeugt. Rebellisch und subversiv ist hier der Umgang mit dem Material und den Seherwartungen.

1991 hat der große Verrätseler die Arbeit "Die Dinge sehen wie sie sind" angefertigt. Der Titel ist das zentrale Bildelement - allerdings spiegelverkehrt. Gar nicht so einfach, die Kunst des Sigmar Polke, aber undedingt sehenswert.

Sigmar Polke. Retros "Alibis: Retrospektive"

(14.03. - 05.07.2015) Museum Ludwig Köln

0221/22126-165, www.museum-ludwig.de;

Katalog 39,95 - Als Kooperation wird zur selben Zeit im Museum Abteiberg in Mönchengladbach Polkes Biennale-Zyklus von 1986 gezeigt.)

Die Kölner Monumentalschau verdeutlicht, dass Polkes Weg nicht eben geradlinig verlief. Er wollte sich partout nicht vereinnahmen lassen. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden persifliert, "1 + 1 = 3", und er lässt Kartoffeln kreisen. In Videos konfrontiert er gefilmte Fernsehbeiträge wie eine Karnevalssitzung mit dem Nationalsozialismus. Außerdem setzte er Pilze ins Bild. Deren bewusstseinserweiternde Wirkung soll der Künstler übrigens nicht verschmäht haben.

Einen guten Ruf erwarb sich der Biennalen- und Documenta-Teilnehmer auch als Alchemist. Sein Anliegen war es nicht, Kunst zu Gold zu machen (obwohl ihm dies in Bezug auf den Wert seiner Werke durchaus gelungen ist). Polke ging es um die Erweiterung der Ausdrucksmöglichkeiten und so streute er Pigmente auf die immer größer werdenden Malgründe - ohne Rücksicht auf Verluste. Sein "Goldklumpen" ruht auf einem mit der giftigen Farbe Schweinfurter Grün gemalten Untergrund. Ein Werk aus der "Hochsitz"-Reihe hat Polke mit fotochemischer Flüssigkeit übergossen, so dass es aufgrund der Lichteinwirkung immer weiter abdunkelt. Der Betrachter muss schon genau hinsehen, um dieses Symbol der Überwachung zu erkennen. Auch das ein politisches Statement.

Der Künstler, der sich als "Pulverisierter Polke im Glasröhrchen" auch selber zum Motiv erklärt, schickt sein Publikum auf eine wilde Achterbahnfahrt. Am Ende seines Schaffens stehen Werke wie "Season's Hottest Trend", für das Polke verschiedene, unbemalte Stoffe auf einen zum Teil sichtbaren Rahmen gespannt hat. "Der Illusionist" ist dagegen eine surreal anmutende Bühnenszene, die durch das Auftragen von Strukturgel den Eindruck von Räumlichkeit erzeugt. Rebellisch und subversiv ist hier der Umgang mit dem Material und den Seherwartungen.

1991 hat der große Verrätseler die Arbeit "Die Dinge sehen wie sie sind" angefertigt. Der Titel ist das zentrale Bildelement - allerdings spiegelverkehrt. Gar nicht so einfach, die Kunst des Sigmar Polke, aber undedingt sehenswert.

Sigmar Polke. Retros "Alibis: Retrospektive"

(14.03. - 05.07.2015) Museum Ludwig Köln

0221/22126-165, www.museum-ludwig.de;

Katalog 39,95 - Als Kooperation wird zur selben Zeit im Museum Abteiberg in Mönchengladbach Polkes Biennale-Zyklus von 1986 gezeigt.)