„Die Körperlichkeit spielt eine der größten Rollen, denn stetig sehe ich Körper und will sie ja oft genug in allen Zuständen anfassen.“ Der Körper als Objekt der Sehnsucht: Im obersten Stockwerk des New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) hat Kai Althoff rund 200 seiner Werke zu einer Installation organisiert, die einem körperlichen Gedächtnis gleicht. Erinnerungen an echte oder imaginierte körperliche Identitäten.

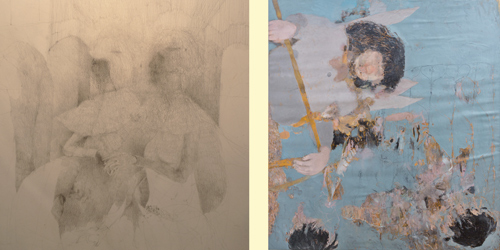

Abb. links: Untitled, 2014, Pencil on paper, 35.6 x 34.3 cm, Collection the artist ©Kai AlthoffAbb rechts: Untitled, 2015, Oil, oil pastel, pencil, and oil crayon on fabric, 142 x 132 cm, Cranford Collection, London, ©Kai Althoff

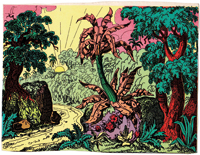

Abb. unten: Untitled, 2000, Watercolor on paper, 30 x 32 cm, Private collection ©Kai Althoff

Maximale Freiheit, die durch keinen Kurator eingeschränkt würde, war von ihm zur Bedingung gemacht worden. Und tatsächlich hattte Kai Althoff freie Hand bei der Hängung und Anordnung seiner Werke im MoMA. Unbedingter Wille zur Autonomie ist kennzeichnend für den Musiker und Künstler, der 1966 in Köln geboren wurde. Dafür berüchtigt, stellt er die kreative Tätigkeit über die Spielregeln und Erwartungen des Kunstbetriebs. Bekanntestes Beispiel für seine kompromisslose Position ist die fünfseitige handschriftliche Absage der Teilnahme an der Documenta in 2012.

Umso unvermittelter, aber auch unvorhersehbarer scheint der Blick auf seine Arbeiten. In der Ausstellung versammelt Kai Althoff unterschiedliche Medien und Objekte zu einem begehbaren Konglomerat von Erinnerungsstücken. Originale Zeichnungen aus seiner Kindheit gehören genauso dazu wie Zeichnungen, Skulpturen und Gemälde aus verschiedenen Schaffensperioden. Dazu kommen Schneiderpuppen, Stoffe, Möbel und allerlei Fundstücke, organischer oder anorganischer Natur. Es sind Hinterlassenschaften, die einer tatsächlichen oder imaginierten Person zugeordnet werden könnten.

Was war oder gewesen sein könnte, beschäftigt Althoff. Materielle Spuren realer oder fiktiver biographischer Ereignisse evozieren oder simulieren mögliche Lebensläufe. Er selbst äußerte sich zu seinen häufigen Rückgriffen auf die Vergangenheit: „In general I like the past, and how it could have been and become a perfect future”. Erinnerungsstücke vermitteln den körperlichen biographischen Kontext, in dem als Möglichkeitsraum das Individuum mitsamt seiner seelischen Verfassung zu dem geworden ist, was es heute als Person heute darstellt oder hätte sein können.

Auf bildnerischer Ebene wird das Verhältnis von Körperlichkeit und psychologischem Individuum als Motiv aufgenommen und variiert. Hier thematisiert Althoff die Körperlichkeit als wechselhafte Erfahrung von permanenter Lust und Last, als Hin- und Herpendeln zwischen Anziehung und Aggression. Die Pole sind das einzelne Subjekt sowie die Gruppe als utopischer Sehnsuchtsort, in der der einzelne wie in ein größeres Ganzes aufzugehen strebt.

Das Personal der Szenen in seinen Bildern und Zeichnungen rekrutiert sich zum einen aus den traditionellen Vertretern des Kleinbürgertums und bürgerlichen Mittelstands: Wir sehen Handwerker, Burschenschaftler, Kneipengänger, Soldaten und Kirchenvertreter abgebildet. Im bierseligen Suff geeint, in Posen gestemmt oder in stummer Vertrautheit. Zum anderen erkennt man auf seinen Bildern aber auch die Vertreter von jugendlichen Subkulturen und die Protagonisten alternativer Lebensweisen. Dandy-hafte Cliquen hübscher Jünglinge hängen miteinander ab, Club-Besucher dröhnen sich zu und feiern bis zum Exzess.

Althoff zeigt die verschiedenen Gruppen als Glaubensbrüder, die sich in der gemeinsamenn Idee zu einer überindividuellen Identität verbunden fühlen. Egal, ob dieser gemeinsame Glauben auf Religion, Kameradschaft, politischen Visionen oder purer Lust auf Party beruht. Wirtshaus und Club sind die rituellen Orte, an dem sich ihr Kollektiv formiert.

Gleichzeitig offenbaren die dargestellten Szenen eine unterschwellige bis unumwundene Aggressivität. Denn die Gruppendynamik verlangt die Unterwerfung des Einzelnen unter die Normen der Gemeinschaft, notfalls mit Gewalt. Immer wieder scheint es in Bildszenen zu körperlichen Übergriffen oder selbstzerstörerischen Verhalten der beteiligten Personen zu kommen. Wie man solche Situationen letztlich interpretieren soll, wird aber offen gehalten, wenn nicht sogar bewusst sabotiert.

Zweifel an der Eindeutigkeit und das Spiel mit der Identität sind Programm. Kai Althoff definiert in seiner Kunst nichts Endgültiges. Schauplatz seiner Kunst ist der Körper, der uns durch Raum und Zeit trägt. Er ist Möglichkeit und Einschränkung in einem, Freiheit und Unterwerfung, Materie und Geist.

Kai Althoff - and then leave me to the common swifts (und dann überlasst mich den Mauerseglern) 18.09.2016 – 22.01.2017

The International Council of The Museum of Modern Art Gallery, New York

www.moma.org

Das Personal der Szenen in seinen Bildern und Zeichnungen rekrutiert sich zum einen aus den traditionellen Vertretern des Kleinbürgertums und bürgerlichen Mittelstands: Wir sehen Handwerker, Burschenschaftler, Kneipengänger, Soldaten und Kirchenvertreter abgebildet. Im bierseligen Suff geeint, in Posen gestemmt oder in stummer Vertrautheit. Zum anderen erkennt man auf seinen Bildern aber auch die Vertreter von jugendlichen Subkulturen und die Protagonisten alternativer Lebensweisen. Dandy-hafte Cliquen hübscher Jünglinge hängen miteinander ab, Club-Besucher dröhnen sich zu und feiern bis zum Exzess.

Althoff zeigt die verschiedenen Gruppen als Glaubensbrüder, die sich in der gemeinsamenn Idee zu einer überindividuellen Identität verbunden fühlen. Egal, ob dieser gemeinsame Glauben auf Religion, Kameradschaft, politischen Visionen oder purer Lust auf Party beruht. Wirtshaus und Club sind die rituellen Orte, an dem sich ihr Kollektiv formiert.

Gleichzeitig offenbaren die dargestellten Szenen eine unterschwellige bis unumwundene Aggressivität. Denn die Gruppendynamik verlangt die Unterwerfung des Einzelnen unter die Normen der Gemeinschaft, notfalls mit Gewalt. Immer wieder scheint es in Bildszenen zu körperlichen Übergriffen oder selbstzerstörerischen Verhalten der beteiligten Personen zu kommen. Wie man solche Situationen letztlich interpretieren soll, wird aber offen gehalten, wenn nicht sogar bewusst sabotiert.

Zweifel an der Eindeutigkeit und das Spiel mit der Identität sind Programm. Kai Althoff definiert in seiner Kunst nichts Endgültiges. Schauplatz seiner Kunst ist der Körper, der uns durch Raum und Zeit trägt. Er ist Möglichkeit und Einschränkung in einem, Freiheit und Unterwerfung, Materie und Geist.

Kai Althoff - and then leave me to the common swifts (und dann überlasst mich den Mauerseglern) 18.09.2016 – 22.01.2017

The International Council of The Museum of Modern Art Gallery, New York

www.moma.org