Wer den Ruf eines „philosophierenden Schreiners“ wie Richard Artschwager besitzt, der ist aufgrund dieser Bezeichnung nicht direkt als Künstler zu identifizieren. Artschwager betätigte sich nach seinem Chemie- und Mathematikstudium zunächst als Entwerfer und Hersteller von Möbeln. Aus dieser Beschäftigung resultiert sein künstlerisches Interesse an Industriematerial wie Resopal und Celotex-Dämmplatten. Das Material wurde für Artschwager zu einem Medium, mit dem er die Grenzverläufe zwischen Bild, Skulptur und Gebrauchsgegenstand ausradierte und in der Schaffung „nutzloser“ Gegenstände zur Verwirrung des Publikums beitrug.

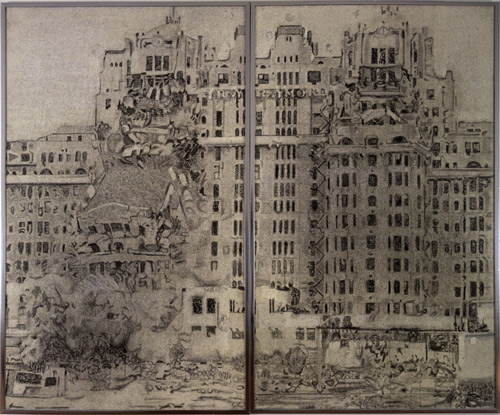

Destruction III, 1972. Acrylic on Celotex with metal frame, 188 x 223.5 cm,Stefan T. Edlis Collection

unten: Description of Table, 1964, Melamine laminate on plywood, 66.4 x 81 x 81 cm, Whitney Museum of American Art, New York

Richard Artschwager, 1923 in Washington, D.C., in eine Zweinationenfamilie hinein geboren (Vater deutscher Herkunft, Mutter russischstämmig), lebte als Kind ein Jahr in München und zog in den dreißiger Jahren nach Las Crues in New Mexiko. Im Rahmen seiner Armeezugehörigkeit kam er wieder nach Deutschland, kehrte 1947 zurück in die USA und beendete dort sein Studium. Artschwager lebte in New York und war mehrfacher „documenta“-Teilnehmer. Am 9. Februar 2013 ist er in Albany gestorben. Die in München gezeigte Retrospektive zu seinem Werk konzipierte das Whitney Museum in New York; sie ist die erste umfassende Präsentation seiner Werke seit 1988.

Die Kunst von Richard Artschwager ist nicht eindeutig auf eine Stilart festzulegen. Er verbindet in seinen Arbeiten sowohl Pop-Art und Minimalismus als auch konzeptualisierte Tendenzen. Als erste Arbeit gilt heute das 1961 entstandene Werk „Portrait Zero“: ein zusammen genagelter Sperrholzstapel mit einem Gewicht von 180 kg, der an einer Kette von einer Decke herunter hin. Seine Alltagsgegenstände wie ein Tisch mutierte unter seinen Händen als nur scheinbares Nutzmöbel: ein Kubus, der auf den ersten Blick als Tisch mit vier Beinen erscheint, bei näherem Hinsehen seine unpraktikable Ausführung zeigt, weil die farbigen Bereiche den leeren Raum zwischen den Tischbeinen nur vorgeben.

Ein besonderes Merkmal seiner skulpturalen Kunst einstand seit 1967, als er an der University of California in Davis das Konzept der „blps“ (blip) entwickelte – den länglichen Punkt. In diversen Größen produziert, zeigten sie erst in der Kombination mit anderen Dingen ihre Bedeutung. Erst als flache Holzscheiben konzipiert, formte Artschwager die „blps“ später aus gummiertem Haar, das die Wirkung durch unscharfe Kanten noch verstärkte. Eine weitergehende Entwicklung zeigte sich in Form von Ausrufe- oder Fragezeichen: befreit vom Text erzeugen die teils mannshohen Formen ein Eigenleben. In der intensiven Beschäftigung als Zeichner konzentrierte Richard Artschwager sich auf sechs Hauptmerkmale: „Tür“, „Fenster“, „Tisch“, „Korb“, „Spiegel“, „Teppich“, die er in immer anderen Kombinationen nutzte. Die frühen 2000er Jahre sahen Artschwager wieder mehr in der Rolle des Malers, der sich mit der Sterblichkeit beschäftigt und der eine extreme Farbigkeit auf die Leinwand bringt.

(- 06.01.2014)

Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München

Tel.: 089-21127-113

E-Mail: mail@hausderkunst.de

Geöffnet: mo – so 10 – 20 Uhr, do 10 – 22 Uhr

Eintritt: 10/7 Euro

Katalog (in Englisch): 59,80 Euro

Ein besonderes Merkmal seiner skulpturalen Kunst einstand seit 1967, als er an der University of California in Davis das Konzept der „blps“ (blip) entwickelte – den länglichen Punkt. In diversen Größen produziert, zeigten sie erst in der Kombination mit anderen Dingen ihre Bedeutung. Erst als flache Holzscheiben konzipiert, formte Artschwager die „blps“ später aus gummiertem Haar, das die Wirkung durch unscharfe Kanten noch verstärkte. Eine weitergehende Entwicklung zeigte sich in Form von Ausrufe- oder Fragezeichen: befreit vom Text erzeugen die teils mannshohen Formen ein Eigenleben. In der intensiven Beschäftigung als Zeichner konzentrierte Richard Artschwager sich auf sechs Hauptmerkmale: „Tür“, „Fenster“, „Tisch“, „Korb“, „Spiegel“, „Teppich“, die er in immer anderen Kombinationen nutzte. Die frühen 2000er Jahre sahen Artschwager wieder mehr in der Rolle des Malers, der sich mit der Sterblichkeit beschäftigt und der eine extreme Farbigkeit auf die Leinwand bringt.

(- 06.01.2014)

Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München

Tel.: 089-21127-113

E-Mail: mail@hausderkunst.de

Geöffnet: mo – so 10 – 20 Uhr, do 10 – 22 Uhr

Eintritt: 10/7 Euro

Katalog (in Englisch): 59,80 EuroWeitere Infos: www.hausderkunst.de